25

AVR

2025

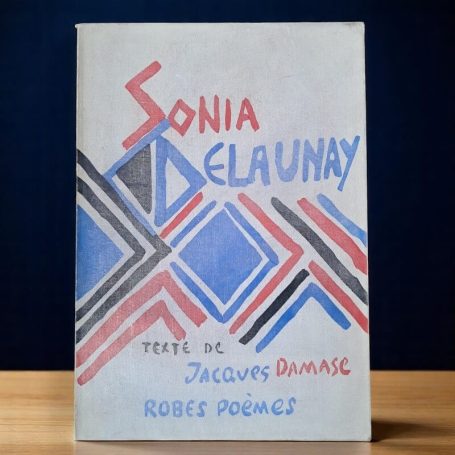

Sonia Delaunay - Artiste majeure de l'orphisme

C'est Guillaume Apollinaire qui propose dans son ouvrage Les peintres cubistes (1913) le terme orphisme (cubisme orphique) pour distinguer certaines peintures comme celles de son ami Robert Delaunay (1885-1941) du cubisme.

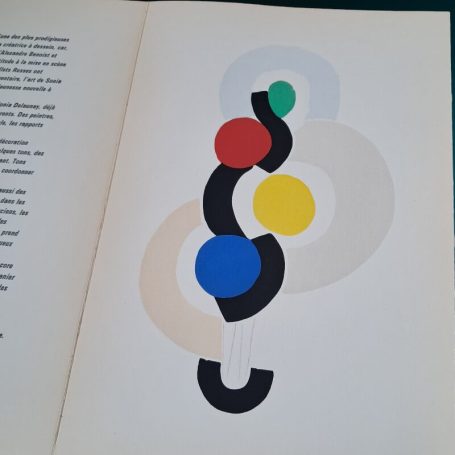

L'objectif de l'orphisme était d'opposer à la musique pure une peinture pure, qui devait représenter une harmonie rythmique de couleurs en se détachant de la figuration. Selon Delaunay la couleur est le véritable matériau pictural à partir duquel doit naître une peinture renonçant aux objets et totalement abstraite.

Sa femme Sonia Delaunay-Terk (1885-1979) applique ce style à ses peintures, costumes, textiles, etc. et devient un(e) des artistes majeures de l'orphisme.

Sonia Delaunay - L'exploration des couleurs

Fascinée par les couleurs et les formes, elle a révolutionné le monde de l'art, de la mode et du design

Une couverture patchwork marque le début

Née Sarah Stern en 1885 dans une modeste famille d'ouvriers près d'Odessa, elle fut confiée à son oncle maternelle, avocat fortuné de St. Pétersbourg, lequel s’efforcera de lui offrir la meilleure éducation possible. L'enfant, rebaptisée Sonia, y découvrit l'art et apprit le français, l'anglais et l'allemand. Dès ses 18 ans, elle fréquenta l'École de peinture pour femmes de Karlsruhe, puis l'Académie de la Palette à Paris à partir de 1905.

Sonia arrive à Paris au meilleur moment. Les fauvistes sont à l'apogée de leur influence et leur façon de percevoir les relations entre les couleurs vives et lumineuses inspire profondément la jeune artiste. Par l'intermédiaire du galeriste et critique d'art Wilhelm Uhde (1874-1947), premier marchand de Pablo Picasso, elle fait la connaissance du peintre Robert Delaunay qui est au cœur de la communauté d'avant-garde. Avec l'avènement du cubisme et du futurisme, libérant formes géométriques et mouvement au sein de l'esthétique, Sonia Delaunay trouve sa voie.

Divorcée de Wilhelm Uhde après un court mariage amical, Sonia épouse Robert Delaunay en 1910.

« Vers 1911, j'ai eu l'idée de fabriquer pour mon fils, qui venait de naître, une couverture composée de morceaux de tissu comme celles que j'avais vues dans les maisons des paysans russes. Lorsqu'elle fut terminée, la disposition des morceaux de tissu me parut évoquer des conceptions cubistes et nous avons alors essayé d'appliquer le même procédé à d'autres objets et à des peintures. »

Le concept de simultané

L'intérêt commun du couple pour les couleurs et les formes donne naissance au style pour lequel Guillaume Apollinaire a inventé le terme d'orphisme. Leur travail s'inspire alors des recherches artistiques de Paul Cézanne (1839-1906) et de Georges Seurat (1859-1891) explorant les complexités de la lumière et de la couleur et se concentrant sur les formes géométriques sous-jacentes de la nature.

Les Delaunay poursuivent ces idées en utilisant des couleurs vives et contrastées et des formes géométriques pour créer des compositions abstraites qui soulignent la planéité de la toile. Ils désignent leurs œuvres comme simultanéisme se référant au chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) dont le traité De la Loi du Contraste Simultané des Couleurs (1839) est considéré comme l'un des ouvrages les plus importants sur la théorie des couleurs.

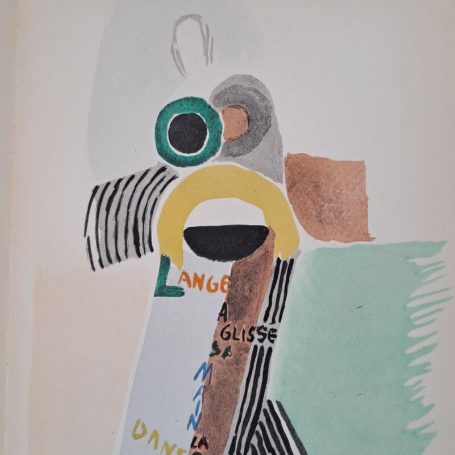

Par la suite, Sonia Delaunay réalise le premier livre simultané La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1913), tiré à 150 exemplaires, pour illustrer un poème de Blaise Cendrars (1887-1961). Le livre se déplie sous la forme d'un accordéon de deux mètres.

Les Robes simultanées

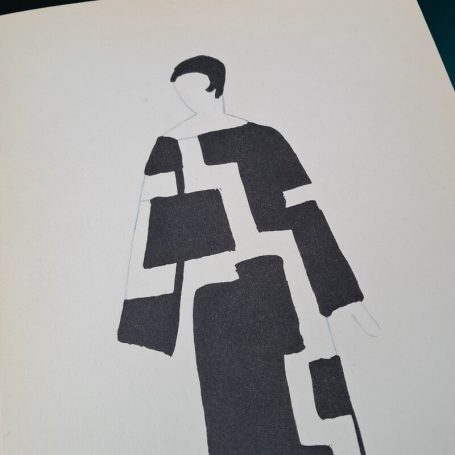

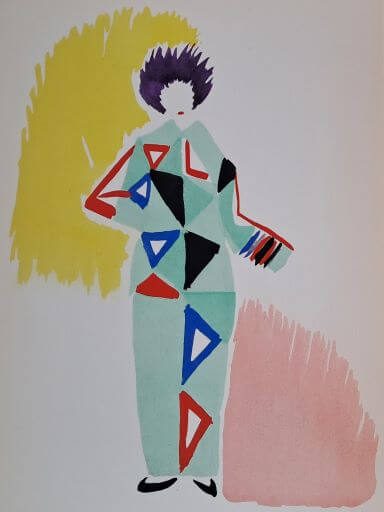

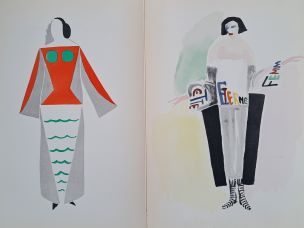

Dès 1913, Sonia Delaunay appliquera le concept de simultané sur ses robes qu'elle confectionne elle-même, et quelques années plus tard sur les costumes qu'elle créera pour des ballets, des pièces de théâtre et des films.

« Il faut aller voir à Bullier M. et Mme Robert Delaunay, peintres qui sont en train d'y opérer la REFORME du COSTUME », écrit Guillaume Apollinaire dans le Mercure de France du 1er janvier 1914.

Dans ses robes-toupies, robes-écharpes ou robes-poèmes Sonia Delaunay explore le jeu des couleurs en parant le corps féminin de tissus composés de cercles, triangles, losanges, lignes serpentines, etc. qui jouent avec les combinaisons dynamiques des couleurs et des tons. Par ses créations, elle prouve qu'une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance complémentaire dans le ton : les complémentaires s'éclairent mutuellement, alors que les non-complémentaires semblent assombrir l'une l'autre.

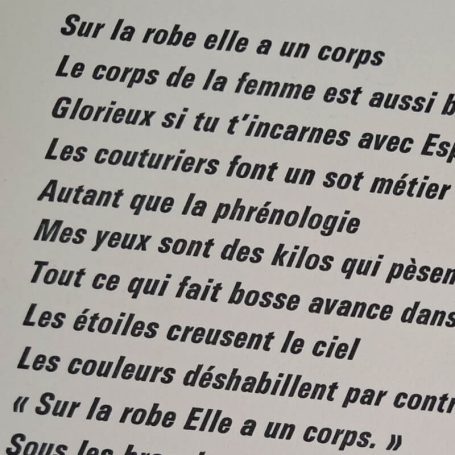

Robes poèmes

A partir de vers de ses amis-poètes tels Tristan Tzara, Louis Aragon et Iliazd, Sonia Delaunay imagine entre 1919 et 1928 des robes-poèmes que son ami-éditeur Jacques Damase réunit avec quelques-uns des plus beaux projets de costumes et de robes dans un livre de ce même titre.

Tel un hommage à sont tout premier livre, la grande figure de l'art choisit la forme du livre accordéon. Rompu par un extrait de texte de Guillaume Apollinaire, un poème de Blaise Cendrars et la préface de Jacques Damase, ce leporello d'une longueur de 8 mètres joue avec le rythme des dessins et les passages de texte, les couleurs et les formes.

Parmi les 27 dessins on trouve entre autres un manteau pour le « Le bœuf sur le toit » (1922), une robe pour la représentation de « Le cœur à gaz » (1923) ou encore un costume pour le Carnaval de Rio (1928).

Copyright © 2024 LIBRAIRIE de l'ESCURIAL. Tous droits réservés.

Photos : LIBRAIRIE de l'ESCURIAL. Freepik.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.